この記事はプロモーションが含まれています

【これで完璧】阿蘇山高岳の初心者向けおすすめ登山ルートと規制情報

阿蘇山の登山ルートを詳しく解説します。

阿蘇山の最高峰は「高岳」です。頂上までは2つのルートがあり、噴火警戒レベル2までなら登山することが可能になっています。

この記事では、高岳までの登山地図、難易度、所要時間など、阿蘇山登山に必要な情報をすべてお伝えします。実際に私がのぼったレポートもありますので、登山を計画されているかたはご活用ください。

この記事を読めば、阿蘇山の登山がすべてわかるはずです。ぜひ参考にしてください。

\ ルート名をタップまたはクリックでジャンプ /

| 登山ルート概要 | ||

| 砂千里ルート | 中級レベル | 特徴 阿蘇山の火口側からのぼるルート。道中の噴火口は必見。はじめてのぼるならまずはここ。 |

| 仙酔峡ルート | 中級レベル | 特徴 最高峰である高岳を真っすぐ目指すルート。最短で頂上まで行きたいならここ。 |

やますぐ

やますぐ阿蘇山登山の魅力をたっぷりとお伝えします!

阿蘇山の登山概要

| 名称 | 阿蘇山(あそさん) |

| 標高 | 1,592m |

| ジャンル | 日本百名山 |

| 登山エリア | 九州 |

| 都道府県 | 熊本県 |

| 登山適期 | 5月上旬~10月下旬 |

| 難易度 | 初級~中級 |

| 登山口と駐車場 | 阿蘇山の登山口と駐車場 |

阿蘇山は複数の山々の総称であり、最高峰は「高岳」になります。

高岳までは2つのルートがあり、これらは噴火警戒レベルが2までなら、のぼることができます。レベル3になると、どちらも登山禁止です。

そのため、登山前は必ず、噴火警戒レベルをチェックしておきましょう。

阿蘇山のおすすめ登山ルート

ここでは、阿蘇山の高岳までのルートをご紹介します。

| 登山ルート詳細 | ||||

| 砂千里ルート 中級レベル | 累計標高差 約730m | 往復距離 約9.6km | 登山時間 5時間30分 | 特徴 阿蘇山の火口側からのぼるルート。道中の噴火口は必見。はじめてのぼるならまずはここ。 |

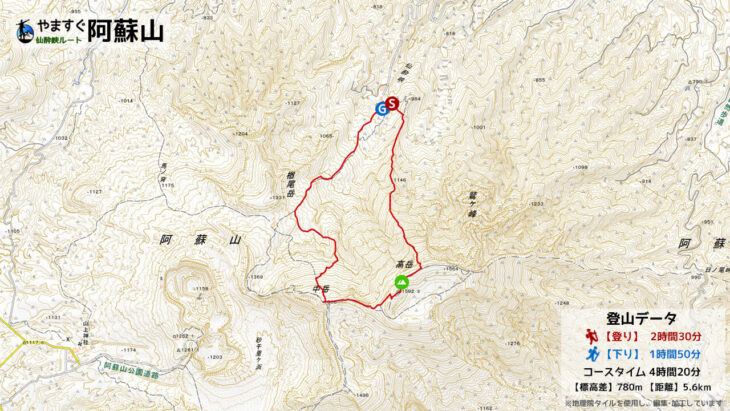

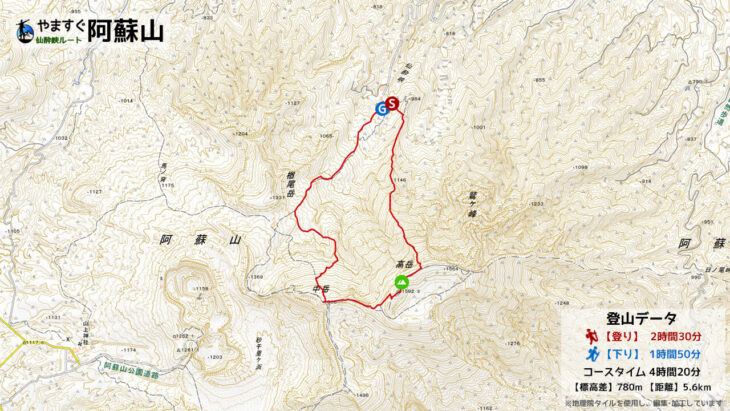

| 仙酔峡ルート 中級レベル | 累計標高差 約780m | 往復距離 約5.6km | 登山時間 4時間30分 | 特徴 最高峰である高岳を真っすぐ目指すルート。最短で頂上まで行きたいならここ。 特徴 |

砂千里ルート

砂千里ヶ浜側から高岳を目指すルートです。

初めてならココがおすすめ!

このルートは歩く距離が長いんですが、道中に阿蘇山の火口を拝むことができます。噴火口までは車で行くこともできるため、観光&登山向けのルートです。

| 合計距離 | 9.58km |

| 最高点の標高 | 1,588m |

| 最低点の標高 | 1,135m |

| 累積標高(上り) | 727m |

| 累積標高(下り) | 727m |

一部急登を除けば、全体通してなめらかな登山道ですので、初心者でも比較的簡単にのぼれるはずです。

頂上までは、「仙酔峡ルート」のほうが近いですが、阿蘇山を初めてのぼるのであれば、第一火口が間近で見られるこのルートがおすすめ。

ただし、噴煙の出ている第一火口が見られるのは、噴火警戒レベル1のときだけです。

そのため、上記の地図と動画は、噴火警戒レベル2でも行ける「皿山迂回ルート」にしてあります。このルート通りなら、レベル2でも大丈夫です。

レベル1で第一火口まで行くときは、道路沿いに遊歩道があるので、すぐにわかるはずです。※青ルート部分

皿山を迂回すると火口からは離れてしまうので、もしレベル2になったら、仙酔峡ルートでもいいかもしれませんね。

なお、このルートは実際の登山レポートがありますので、下記を参照にしてください。

仙酔峡ルート

仙酔峡ルートは、高岳を真っ先に目指すルートです。

阿蘇山の最高峰である「高岳」を目指すだけであれば、こちらがおすすめになります。こっちは完全に登山者向けのルートで、結構急な登りです。

| 合計距離 | 5.61km |

| 最高点の標高 | 1,597m |

| 最低点の標高 | 912m |

| 累積標高(上り) | 784m |

| 累積標高(下り) | 784m |

阿蘇山登山の様子

実際に、「砂千里ルート」でのぼってきましたので、レポートします。

阿蘇山第一火口

まずは、第一火口を見に行きました。

阿蘇山の噴火口は、間近で見ることができます。ここまでは車で来ることができ(一部有料)、観光客も多く訪れています。

火口が目的なら、むしろここがピークです。

山頂を目的とした登山は、むしろ火口から離れていきます。

噴火が怖いというひとでも、ここに近づかずに登山することができるので、阿蘇山は案外のぼりやすいんじゃないでしょうか。

なかなか生きている火口に、ここまで近づくことはできないので、貴重な体験をさせてもらいました。

めっちゃ深かった

高岳は遠い

火口の向こう側にあるのが、中岳と高岳です。

砂千里ルートは、「火口をグルッと避けつつ頂上を目指すルート」なので、かなり距離があります。ただし、景色は火山として一級品なので、退屈はしませんでした。

火山らしいザレ場を体験しながら、ゆっくりと楽しんで登山ができます。

のぼりの核心部

木道が終わると、急なガレ場(岩場)が登場します。

ここが登山としての核心部で、一番大変な場所です。ここさえのぼりきれば後はラクなので、ゆっくりと攻略しましょう。

ルート取りは適当でも大丈夫ですが、なるべく矢印に従うと歩きやすくなるのでおすすめです。

稜線は絶景

さきほどの急登が終われば、稜線歩きです。

阿蘇山は樹木がなく暑いのですが、稜線からは風が出てくるので寒くなります。ハードシェルなどの防風装備を持っておくと良いです。

私は稜線で着ました

仙酔峡ルート

稜線からは、仙酔峡ルートがよく見えました。

奥に見えるのが駐車場なので、急登なのがわかりますね。みなさん、結構苦戦してのぼっているように見えました。

ヘリがうるさい

遊覧飛行のヘリがしょっちゅう飛んでいました。

このヘリは火口見学を目的としており、何台もビュンビュン飛んできます。非常にうるさいです。

阿蘇山は素晴らしい火山でしたが、ここが本当に残念なポイントでした。

後日、事故起こしてるし

観光するにしても、登山をするにしても、頻度が多すぎてうるさいとおもいます。ここはもう、登山する場所ではなく、観光地なのでしょう。残念。

無事に登頂

無事に登頂しました。

なだらかな稜線上のピークなので、景色はあまり変わりません。高岳自体はひとが多いですが、周りには休憩できる場所がたくさんあるので、私はその先まで少し歩いて休みました。

雨風さえ気を付ければ、登山装備も簡易的で問題ないです。トレランもしやすそうでした。

阿蘇山のライブカメラ

阿蘇山周辺のライブカメラの映像です。

阿蘇山は火山活動が活発な山域ですので、登山をする際はこれらの情報を上手に活用して、安全に楽しみましょう。

草千里ヶ浜のライブ映像がリアルタイムで見られます。

阿蘇山は初心者でも簡単

今回は、阿蘇山の登山について解説しました。

阿蘇山の最高峰は"高岳"です。登山をするなら、ここを目指しましょう。

樹木がなくて風がないときは暑いです。半面、稜線は風があると寒くなるので防風対策はしておきましょう。日焼け止めは必須。

登山道はどちらも見晴らしがよく、体力さえあれば、初心者でもぼりやすい山です。

ここまでダイナミックな火山は、日本中見渡しても阿蘇山くらいなものなので、みなさんもぜひ登山を楽しんでみてください。